제주도 서귀포시 이중섭이 살았던 초가집에는 지금도 이중섭이 생전에 자주 읊조렸다는 자작시(自作詩) '소의 말'이 걸려 있다. '…삶은 외롭고/ 서글프고 그리운 것/ 아름답도다 여기에/ 맑게 두 눈 열고/ 가슴 환히 헤치다.' 이북 출신인 이중섭은 6·25 때 이곳에 피란 와 살았다. 두 평도 안 되는 곁방이었지만 그래도 그땐 사랑하는 아내와 두 아들이 있었다. 얼마 후 아내 남덕 여사는 아들들을 데리고 일본 친정으로 돌아갔다.

▶이중섭은 가족에 대한 절절한 그리움을 담은 엽서에서 이렇게 말한다. "정말 외롭구려. 소처럼 무거운 걸음을 옮기며 안간힘 다해 작품을 그리고 있소." 이중섭에게 소는 자신의 분신이자 굴곡 많은 우리 민족사였다. 이중섭은 그림에 뜻을 둔 오산중학 시절부터 소를 찾아다니며 화폭에 담았다. 시인 고은은 '이중섭 평전'에서 "이중섭이 일생 동안 본 소는 우시장의 장꾼들이 본 소보다 많았을 것"이라고 했다. 이중섭은 원산 시절 몇 날을 해가 저물도록 어느 집 소를 지켜보다 소도둑으로 몰린 일도 있었다.

▶이중섭은 가족에 대한 절절한 그리움을 담은 엽서에서 이렇게 말한다. "정말 외롭구려. 소처럼 무거운 걸음을 옮기며 안간힘 다해 작품을 그리고 있소." 이중섭에게 소는 자신의 분신이자 굴곡 많은 우리 민족사였다. 이중섭은 그림에 뜻을 둔 오산중학 시절부터 소를 찾아다니며 화폭에 담았다. 시인 고은은 '이중섭 평전'에서 "이중섭이 일생 동안 본 소는 우시장의 장꾼들이 본 소보다 많았을 것"이라고 했다. 이중섭은 원산 시절 몇 날을 해가 저물도록 어느 집 소를 지켜보다 소도둑으로 몰린 일도 있었다.

▶이중섭이 죽기 1년 전인 1955년 대구에서 미국문화원장 맥타가트 박사를 만났다. 맥타가트가 "당신 그림 훌륭합니다. 그런데 '황소'는 꼭 스페인 투우처럼 무섭더군요" 했다. 그러자 이중섭이 투박한 평안도 사투리로 되받았다. "뭐라고, 투우라고? 내가 그린 소는 그런 소가 아니고 착하고 고생하는 소, 한국의 소란 말이우다."

▶마음이 여린 이중섭은 분함을 참지 못해 그 길로 여관방으로 돌아와 엉엉 울었다고 한다. 소설가 최태응이 전하는 일화다. 나중에 맥타가트가 그림을 사겠다고 했지만 이중섭은 팔지 않았다. 그래도 맥타가트는 이중섭 그림 열 점을 구해 미국에 돌아갔고 그 가운데 은지화 석 점이 뉴욕 현대미술관(MoMA)에 소장됐다. 아시아 화가로서는 최초의 MoMA 입성(入城)이었다.

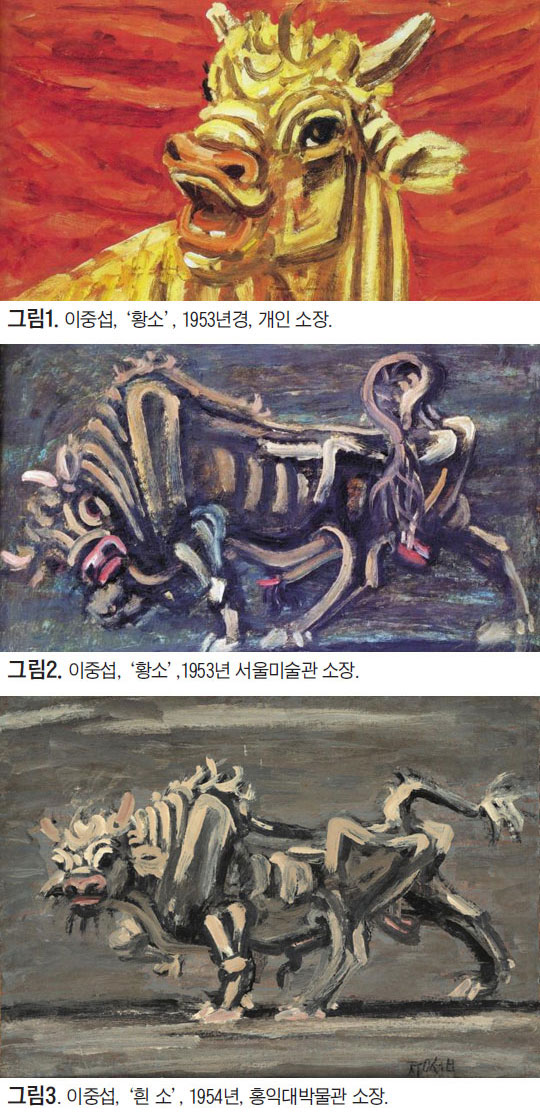

▶현재 남아 있는 이중섭의 소 그림은 스물다섯 점이다. 그 가운데 대표작으로 꼽히는 석 점이 있다. 이 중 두 점이 덕수궁 현대미술관에서 열리고 있는 '명화를 만나다―한국 근현대 회화 100선'전에 전시돼 왔다. 어제부터 홍익대박물관 소장 '흰 소'가 추가로 전시되고 있다. 고통과 절망을 가득 담은 눈, 거친 숨소리가 들릴 것 같은 격렬한 몸짓…. 이중섭의 친구였던 화가 한묵은 가난과 좌절과 외로움 속에서 살다 마흔하나에 홀로 죽음을 맞은 이중섭을 '비틀거리며 살다 간 소'라고 했다. 그 비틀거리던 소가 그린 걸작 '소 그림'들이 가슴을 휘젓는 듯하다.

삶의 아픔·희망·지혜 담은 '소 삼총사'

우리 민족에게 한 가족처럼 친숙한 소… 시대 아픔·외로움 소에 담은 이중섭

전쟁에서의 가난과 외로움 〈그림1〉

포기 않고 굳센 의지 표현한 〈그림2〉

삶의 지혜 알게 된 흰 소 〈그림3〉

옛날 우리나라 농촌에서 소는 효자(孝子)였어요. 아침 일찍 밭에 데리고 나가 일을 시키다가 해질 무렵에 돌아와도 별 말썽 없이 주인을 따라다녔거든요. 꾀부리지 않고 묵묵히 농사일을 도와주어 농부에게는 든든한 오른팔과 같은 존재였지요.

부모님이 논밭에서 일하는 동안 송아지에게 여물을 주고 돌보는 일은 아이들 몫이었습니다. 그래서 옛 농촌에서 송아지와 아이들은 형제처럼 서로 마음을 나누며 자랐답니다. 소는 단순히 일을 시킬 목적으로 키우는 가축이 아니라 한 가족이나 다름없었던 거예요.

옛날 농촌에서는 소의 목에 '딸랑딸랑'하고 맑은 소리를 내는 쇠로 된 방울을 달았어요. 이 방울을 '워낭'이라고 해요. 말이 통하지는 않지만, 오랜 세월을 함께 보낸 농부들은 워낭 소리만 들어도 소가 지금 어떤 기분인지 짐작할 수 있었대요. 여러분은 혹시 '워낭소리'라는 영화를 본 적 있나요? 이 영화에는 늙은 소가 주인공으로 나옵니다. 소와 더불어 젊은 시절을 보낸 할아버지는 귀가 잘 들리지 않는데도 소의 워낭 소리만큼은 멀리서도 어김없이 알아채요. 소도 너무 나이를 먹어 밭일을 도저히 할 수 없을 만큼 기력이 없지만, 할아버지가 부르면 벌떡 일어나 걷곤 합니다. 소는 할아버지의 가족이자 분신(分身)과도 같았지요. 소가 죽어 할아버지의 곁을 영영 떠나버린 후에도 할아버지의 가슴속 깊은 곳에는 언제나 워낭 소리가 울려 퍼졌습니다.

부모님이 논밭에서 일하는 동안 송아지에게 여물을 주고 돌보는 일은 아이들 몫이었습니다. 그래서 옛 농촌에서 송아지와 아이들은 형제처럼 서로 마음을 나누며 자랐답니다. 소는 단순히 일을 시킬 목적으로 키우는 가축이 아니라 한 가족이나 다름없었던 거예요.

옛날 농촌에서는 소의 목에 '딸랑딸랑'하고 맑은 소리를 내는 쇠로 된 방울을 달았어요. 이 방울을 '워낭'이라고 해요. 말이 통하지는 않지만, 오랜 세월을 함께 보낸 농부들은 워낭 소리만 들어도 소가 지금 어떤 기분인지 짐작할 수 있었대요. 여러분은 혹시 '워낭소리'라는 영화를 본 적 있나요? 이 영화에는 늙은 소가 주인공으로 나옵니다. 소와 더불어 젊은 시절을 보낸 할아버지는 귀가 잘 들리지 않는데도 소의 워낭 소리만큼은 멀리서도 어김없이 알아채요. 소도 너무 나이를 먹어 밭일을 도저히 할 수 없을 만큼 기력이 없지만, 할아버지가 부르면 벌떡 일어나 걷곤 합니다. 소는 할아버지의 가족이자 분신(分身)과도 같았지요. 소가 죽어 할아버지의 곁을 영영 떠나버린 후에도 할아버지의 가슴속 깊은 곳에는 언제나 워낭 소리가 울려 퍼졌습니다.

그래서일까요. 이중섭은 자신의 외로움과 절망, 시대의 아픔을 소의 모습으로 표현하곤 했답니다. 이중섭의 그림에서 소는 갈등과 고통, 절망, 분노를 나타내고, 때로는 희망과 의지, 힘을 상징하기도 했어요. 요즘 국립현대미술관 덕수궁관에서 열리는 '명화를 만나다-한국 근현대 회화 100선'전에는 이중섭의 대표적인 소 그림 3점이 나란히 전시되어 관람객의 발길을 끌고 있습니다. 세 작품이 함께 전시된 건 1972년 현대화랑(현재 갤러리현대)에서 열린 '이중섭 작품전' 이후 42년 만이라고 해요.

그림1의 누런 황소를 보세요. 소는 덩치가 크면서도 맹수가 아니라서 눈이 매섭지 않아요. 그림에서 보듯 초식동물 특유의 순수하고도 영롱한 눈망울을 가졌지요. 그 눈은 웬일인지 촉촉하게 젖은 듯 슬퍼 보이기도 하네요. 벌어진 입으로는 뭔가 억울한 심정을 말하고 싶은 것만 같아요. 동물이지만 소가 가진 절실한 감정이 느껴지는군요. 이 그림이 그려진 1950년대는 우리나라에 전쟁이 터져 많은 사람이 집을 잃고 가족과 뿔뿔이 흩어졌을 때였어요. 이중섭도 어쩔 수 없이 가족과 떨어져 지내게 되었습니다. 제주도의 좁은 방에서 가난과 외로움을 이기기 위해 그는 늘 아내에게 '곧 같이 살자, 우리 조금만 견디자'라는 애절한 내용의 편지를 썼어요. 지금 이 황소도 그렇게 말하는 것은 아닐까요? 가족에 대한 그리움과 평화에 대한 갈망이 황소의 눈망울에 숨김없이 드러나 있습니다.

괴로운 삶 속에서도 이중섭은 꿋꿋한 마음을 잃지 않고자 노력했어요. 슬프다고 해서 마냥 주저앉아 있거나, 시대가 암울하다고 해서 언제까지나 주눅이 들어 움츠리고 있을 수만은 없으니까요. 그림2를 보세요. 이번에는 아주 강인한 모습의 황소를 그렸습니다. 발을 힘차게 내딛고 땅에 뿌리를 내리듯 단단하게 몸을 지탱한 황소는 어떤 어려운 장벽이라도 뚫고 나갈 준비가 된 것 같지요? 실제로 이 시기에 이중섭은 슬픔과 외로움으로 비틀거렸을지도 모릅니다. 하지만 그림 속의 황소라면 결코 흔들리는 일이 없을 거예요. 이중섭은 황소로 변하여 함부로 물러서거나 성급하게 포기해버리는 일 없이 굳세게 앞으로 나아가기를 바라는 마음을 담았어요.

그림3은 삶의 지혜를 알게 된 흰 소입니다. 험한 풍파를 겪고 나서 이제 비로소 세상일을 두려움 없이 무덤덤하게 넘길 수 있는 지혜를 얻은 것이지요. 이 흰 소는 걸음을 옮기려다가 잠시 멈추고, 우리를 진지하게 쳐다봅니다. 평안하면서도 엄숙한 그 표정은 이렇게 말하는 것만 같아요. "오늘처럼 내일도 나는 나에게 주어진 길을 갈 것이다. 한걸음 한걸음 내디딜 것이다."

국립현대미술관 덕수궁관 (02)318-5745

![[만물상] 이중섭 '소 그림 삼총사'](http://image.chosun.com/sitedata/image/201402/18/2014021804526_0.jpg)